Titel: Baseballschlägerjahre

Thema: Bei dem Projekt „Baseballschlägerjahre“ geht es um die Thematisierung rechter Gewalt in Ostdeutschland in der Zeit der politischen Wende und in den 1990er Jahren. Der Begriff wurde 2019 durch einen Journalisten der Zeit als Hashtag geprägt, der seine persönlichen Erlebnisse in der ostdeutschen Provinz in jenen Jahren schilderte. Das haben viele Akteure aus den neuen Bundesländern aufgegriffen und ihre Erfahrungen veröffentlicht.

Art: Veranstaltungsreihe, Veröffentlichung von Dokumenten

Jahr: Seit 2019

Zeitraum: läuft weiter

Teilnehmer:innen: Betroffene und Aktivist:innen der Zeit

Sprache: Deutsch

Material: Recherchen und Dokumentationen aus den 1990er Jahren, Interviews, Links, Webdoku Uckermark

Unser Projekt im Überblick:

Video-Interviews zu Baseballschlägerjahre

#Baseballschlägerjahre

Am 7. November 2019 veröffentlichte der Journalist Christian Bangel in der Zeit einen Artikel über seine Erlebnisse in seiner Heimatstadt Frankfurt/ Oder: https://www.zeit.de/2019/46/neonazis-jugend-nachwendejahre-ostdeutschland-mauerfall

Darin beschrieb er die rechtsextreme Hegemonie und Gewalt, die viele junge, nichtrechte Jugendliche und Menschen anderer Kultur in den 1990er Jahren in Ostdeutschland erlebt haben – symbolisiert durch den Einsatz von Baseballschlägern.

Dieser Hashtag ging auf Twitter in den Wochen danach – viral – wie es in der Sprache der sozialen Netzwerke heißt.

Hunderte Menschen haben dabei ihre Erlebnisse geschildert, auch sehr viele aus dem Land Brandenburg, so aus Schwedt, Angermünde, Finsterwalde, Cottbus, Bernau, Finsterwalde.

Der immer wiederkehrende Tenor: In vielen Klein – und Mittelständen in Ostdeutschland gab es in den 1990er Jahren eine Situation, in der rechtsextreme Gewalttäter das öffentliche Bild bestimmten, die Jugendkultur dominierten, Angst und Schrecken verbreiteten und Räume schufen, in denen nichtrechte Jugendliche, Migrant*innen, Menschen aus anderen Religionen, Obdachlose oder Menschen mit einer anderen sozialen Orientierung gefährdet waren.

In einem Zeitartikel aus dieser Zeit heißt es zum Beispiel: „Hier, auf wenigen Quadratmetern, igeln sich jene ein, die wie Evelin und Frank nicht zum rechten Mainstream gehören. Die öffentlichen Plätze, am Bahnhof etwa, sind anderweitig vergeben.“ – https://www.zeit.de/1998/05/Zecke_verrecke_/komplettansicht

Heute, 30 Jahre nach dem, was manche als „Wiedervereinigung“ feiern, ist das Thema wieder da.

Deshalb ist wichtig, auch zu erzählen, zu analysieren, was in den 1990er Jahren schief gelaufen ist, welche gravierenden und nachdrücklichen kulturellen und politischen Verwerfungen dieser Prozess in Ostdeutschland – auch in Brandenburg hervorgebracht hat.

Dies ist von zusätzlicher Bedeutung, wenn wir heute versuchen wollen, die Wahlergebnisse der AFD zu analysieren.

Hängt da vielleicht was zusammen? Sind die Wähler und Aktivist*innen der AFD vielleicht auch die Gewalttäter der 1990er – samt ihrer Familien und Kinder?

Hier dokumentieren wir Texte, Zeitungsartikel und Analysen der #baseballschlaegerjahre in Brandenburg …

Hier findet Ihr unseren Reader zu einer Veranstaltungsreihe zum Thema:

Reader Baseballschlägerjahre 1

… und freuen uns auf Eure Berichte und Geschichten.

Es wird Zeit, sie zu erzählen!

info@foerderverein-inwole.de

Die Baseballschlägerjahre im Fernsehen

Christian Bangel – die ZEIT und der RBB haben gemeinsam eine Filmreihe mit 6 Kurzfilmen zu verschiedenen Aspekten der Baseballschlägerjahre veröffentlicht. Aus unserer Sicht ist dies eine ganz wichtige mediale Aufarbeitung dieser wichtigen Zeit.

Hier könnt ihr die einzelnen Sendungen in der Mediathek nachschauen:

https://www.rbb-online.de/doku/b/baseballschlaegerjahre.html

INTERVIEW: Exit-Gründer über Neonazis in der DDR: „Niemand wollte das damals hören“

Bernd Wagner war in den 1990er Jahren einer der wenigen Fachleute beim Thema Rechtsextremismus.

Schon in der DDR hat er sich als Kriminalbeamter mit dem Thema beschäftigt und später die Amadeu – Antonio – Stiftung und Mobilen Beratungsteams mit seiner Expertise unterstützt.

Hier ist ein aktuelles Interview mit ihm, was auch und vor allem seinen Blick auf die #baseballschlaegerjahre gut wiedergibt:

Interview mit Bernd Wagner in der TAZ, 8. März 2020

Bernd Wagner von der Aussteiger-Organisation hatte schon in der DDR als Kriminalbeamter mit Neonazis zu tun. Offiziell gab es die aber gar nicht.

taz: Herr Wagner, Sie sind ehemaliger DDR-Polizist, Kriminalbeamter der BRD, und Gründer der Nazi-Aussteiger-Organisation Exit Deutschland. In all ihren Betätigungsfeldern haben Sie sich mit der extremen Rechten beschäftigt. Wieso?

Bernd Wagner: Alles begann 1974 mit einer schweren Schlägerei bei der nationalen Volksarmee. Meine Freunde beim Militär und ich hatten uns mit einer Gruppe Neonazis angelegt. Nachdem die Offiziere vom Hof waren, hat diese Clique eine ganze Kompanie beherrscht: Zwischen 17 Uhr und 6 Uhr früh sprachen sich die Soldaten nur noch mit SS-Dienstgraden an. Die meisten Wehrpflichtigen und Unterführer haben dem nur wenig entgegengesetzt. Wir hingegen galten als rote Säue. Heute hätte man gesagt: Zeckenkompanie. Immerhin haben wir die Schlägerei gewonnen.

Deswegen beschäftigten Sie sich später mit Rechtsextremismus?

Na ja, es ging weiter an der Humboldt-Universität, wo ich Kriminalistik studiert habe. Dort gab es Studenten aus der Sowjetunion, die sich selbst als Nationalsozialisten definierten. Schließlich bin ich noch 1980 in Wolgograd, dem ehemaligen Stalingrad, im Rahmen einer FDJ-Reise Zeuge einer Hitler-Feier im Hotel geworden. Die Leute dort hielten Laudationes auf den Nationalsozialismus und entboten sich Hitlergrüße. Am Ort des heftigsten Geschehens des Zweiten Weltkriegs. Die Polizei war vor Ort, aber duldete das. Spätestens da habe ich mir so meine Gedanken gemacht: Was ist hier los? Ich dachte, wir leben im Antifaschismus.

Der war in der DDR zumindest offizielle Staatsdoktrin.

In der alltäglichen sozialen Wirklichkeit allerdings war rechte Ideologie immer virulent. Hinzu kam, dass ich ab 1981 bei der Kriminalpolizei arbeitete. Einer meiner ersten Fälle war eine Wehrsportgruppe. Ab 1985 hat die Kriminalpolizei in der DDR intern vor Nazis gewarnt. Natürlich war das vertrauliche Verschlusssache. Das änderte sich mit 1987: Der Überfall von Naziskinheads auf die Ostberliner Zionskirche bei einem Konzert von Element of Crime war eine Zäsur. Danach war das Problem nur noch schwer zu verharmlosen. Stasi-Chef Erich Mielke hat Ärger von SED-Chef Erich Honecker bekommen. Die Elite kam nicht mehr an den Nazis vorbei und musste handeln. Ich bekam den Auftrag, die Skinhead-Bewegung von der Straße zu kriegen.

Wie konnte das Problem so groß werden?

Es hatte sich über Jahre eine nationalsozialistische Ideologie über subkulturelle Codes verbreitet. Die DDR missdeutete diese Nazi-Bewegung als Jugend- und Subkultur. Das war es aber gar nicht mehr: Als die Sicherheitsstrukturen das Problem zumindest intern ansprachen, waren längst nationalsozialistische, militante Aktionsstrukturen gewachsen.

Wie sah das zu DDR-Zeiten praktisch aus?

Die Nazis waren auf soziale Hegemonie aus. Sie setzten in den FDJ-Jugendklubs praktisch die späteren national befreiten Zonen um. Diese Klubs waren die Treffpunkte junger Leute, und die Nazis errichteten dort Herrschaftsstrukturen. Sie waren von außen klar zu erkennen und strahlten Gewaltbereitschaft aus. Das waren zumeist martialische, bullige Typen, die Kampfsport betrieben. Der Kellner kam als erstes zu denen.

Waren diese Typen politisch gefestigt?

Im Osten gab es im Gegensatz zum Westen kaum Oi-Skins. Viele trugen zwar Röhrenjeans, Bomberjacke und Kurzhaarschnitt, aber zum Großteil waren das politische Nazi-Skinheads. Die haben sich sogar selbst „Faschos“ genannt. Sie orientierten sich an der Rassenideologie des Nationalsozialismus und an westlichen Nazi-Führern wie Michael Kühnen oder der Wehrsportgruppe Hoffmann. Untereinander bildeten sie Netzwerke und tauschten sich in Briefen aus. Sie feierten gemeinsam den Hitler-Geburtstag oder agglomerierten sich bei Fußballspielen und Volksfesten. Auch Gewalt spielte immer eine Rolle.

Was machte die DDR-Regierung?

Ab 1988 gab es sehr vorsichtige Vorträge zum Thema. Im Dienstbetrieb bestimmter Institutionen wie Staatsanwaltschaften, höherer Polizeiführung und der Partei sollte das in aller Stille sensibilisieren. Ich habe selber so eine Rednertournee gemacht. Während meiner Vorträge guckten mich die Zuhörer oft nur ungläubig an.

Wie sahen dann praktische Maßnahmen gegen Nazis aus?

Die Menschen wie ich, die das in der Praxis umsetzen sollten, waren natürlich in der Zwickmühle. Es sollte ja nichts nach außen dringen. Einerseits sollten wir handeln, andererseits durften wir nicht sagen, warum. Kein Polizist durfte „Neonazi“ in einen Polizeibericht schreiben. Man schrieb dann „jugendlicher Skinhead“. Dadurch verharmloste die SED-Führung das Thema zu Rowdytum – es wurde missgedeutet als jugendlicher Überschwang.

Wie erklärte man sich im verordneten Antifaschismus überhaupt die Existenz von Rechtsextremismus?

Der Westen war schuld an allem: Die zeigten schließlich andauernd Nazi-Dokus über das Dritte Reich – das sei eine bewusste Infiltration durch den Westen. Unsere guten Jugendlichen sollten zum Schlechtesten der Menschheit umgedreht werden. Im Gedankengebäude der marxistischen Theorie konnte man unmöglich zugeben, dass das Problem aus dem Sozialismus selbst entstanden sein konnte. Nach der Muttermal-Theorie wurde alles Negative auf den Westen zurückgeführt – kapitalistische Flecken im guten Sozialismus. Antagonistische Widersprüche sollten der Theorie nach ausgemerzt sein. Das ist ein bisschen verkopft, war für mich aber lebensweltlich durchaus relevant.

Inwiefern?

Na, ich habe denen in meinen Auswertungen ja das Gegenteil dargelegt. Nämlich, dass es Faschismus im Sozialismus, Neonazis in der DDR eben doch gab – das war absolut dissident, niemand wollte das damals hören. Immenser Druck von oben war die Folge. Mein Chef schrieb auf ein Traktat von mir: Warum liebt der Genosse Wagner die Partei nicht? Auch die Stasi ermittelte zeitweise gegen mich – ich sollte eingesperrt werden wegen Geheimnisverrat. Ich musste danach meine Analysen verklausulieren und konnte keinen Klartext reden.

Wie sollten Sie denn die Neonazis von der Straße holen, wenn sie offiziell gar nicht existierten?

Es war eine schwierige Angelegenheit: Unsere Maßnahmen wurden abgelehnt. Das unabhängig von mir und anderen dann 1988 parteioffiziell aufgelegte Maßnahmenpaket war eher ein Förderungsprogramm. Die versuchten, das jugendpolitisch und mit Abschreckung zu lösen. Also fuhren sie ab 1988 strafpolitisch eine scharfe Welle – und steckten alle in den Knast oder drückten sie ins Militär, um sie dort zu schleifen, bis die Hacke blutete.

Lassen Sie mich raten: Es hat nicht funktioniert.

Da haben die Nazis drüber gelacht. Die körperliche Belastung beim Militär war nun so schlimm auch wieder nicht. 3000-Meter-Lauf, Kampfsport und Sturmbahn war gut trainierten Neonazis jetzt nicht allzu fern. Für die war das ein Trainingsprogramm: Schießen und Bomben bauen hat man auch gelernt.

Und wegsperren brachte auch nichts?

Nein, im Gegenteil: Man hat Faschisten des gesamten Landes zusammengeführt. Die steckten die Neonazis in einheitliche Verwahrbereiche, wo die das braune Band der Sympathie webten und sich überregional vernetzten.

Was wäre besser gewesen?

Offen drüber reden. Damit hätte man dann aber ideologisch den Systemcharakter in Frage gestellt. Auch für das politische Establishment war das eine Zwickmühle, aus der sie nicht heraus konnten.

Auch nach der Wende in den Neunzigern war rechts sein vielerorts Mainstream. Was machte die Attraktivität eines rechtsextremistischen Lifestyles für Jugendliche aus?

Starke Selbsterfahrung, Macht, Selbstwirksamkeit: Das ist nicht nur allein rückwärts gedacht, sondern ein emanzipatorischer Ansatz. Wie in der konservativen Revolution von Moeller van den Bruck: Das Alte erobern, um das Neue zu schaffen. So ein Lebensgefühl hatten die.

Wie viele Nazis gab es Ende der Achtziger in der DDR?

Ungefähr 15.000 mehr oder minder Organisierte. Das ist eine Zahl, die wir aus Statistiken extrapoliert haben. Wir zählten militante Täter und im Umfeld erscheinende Personen und haben das mal zu einer Schätzung für alle Gemeindegrößen und Kreisstädte hochgerechnet. Neonazis waren überall eine relevante Größe. Das ultra-militante Feld zählten wir in der sogenannten Dokumentation R. Darin waren um die 1.000 Leute, die mehrfach mit Straftaten mit eindeutigen NS-Bezügen in Erscheinung getreten waren.

Was für Straftaten begingen diese Leute?

Vom Wehrsport bis Terrorismus war alles dabei. Es gab sogar Gruppen, die Sabotageakte gegen sowjetische Militärkolonnen mit Sprengmitteln planten. Der Wille zur Militanz nahm zu. Nazis haben auch 1989 die Knaststreiks und Aufruhr organisiert. Das ist bis heute nicht richtig aufgearbeitet – in den Organisationskomitees der Knastrevolten findet man überall Nazis. Das waren die, die man zum Schleifen weggesperrt hatte.

Wie ging es dann nach der Wende weiter?

Teile von denen haben sich zerwirbelt und sind in den Westen gegangen, aber viele sind einfach geblieben. Die Nazis haben als erste politische Bewegung die Wiedervereinigung vollzogen. Und Kühnen kam, mit Tross. „Aufbauplan Ost“ war angesagt.

Wie reagierten die Nazis auf die Wende?

Für die war der Westen scheiße. Der BRD-Kapitalismus und die Quasi-Amerikanisierung war für sie absolut nicht wünschenswert. Sie waren der Meinung, dass der völkische Charakter der BRD verloren war und die Multikulturalisierung schon viel zu weit fortgeschritten war. Die sagten dann: Wir bleiben hier und gestalten die Gesellschaft um.

Wie funktionierte das konkret?

Mit Gewalt. Die haben sich ihre Räume genommen. Wenn jemand dagegen war, hat der Schläge bekommen. Linke wurden überfallen, bis sie das Maul gehalten haben, verschwunden sind oder tot waren. Angeknüpft haben sie an bereits in Beschlag genommene Jugendklubs der DDR. Die Neonazi-Hausbesetzung 1990 in Lichtenberg war kein Zufall. Die Weitlingstraße mit den umliegenden Häusern war ein Modellprojekt, um Raumzonen zu besetzen.

Wie ging die nun bundesrepublikanische Polizei mit den Nazis um?

Die Polizei war viel zu zart mit denen. Die haben die Strategie nicht geschnallt. Laut Mainstream der westdeutschen Sozial- und Jugendforschung hatten Neonazis gemäß Jugendparadigma ja eher Bildungs- und Sozialisationsprobleme.

Sie waren nach der Wende selber Polizist.

Ja, ich habe diese Lesart immer erfolglos angegriffen. Als ich Leiter im Staatsschutz war, haben wir im Winter 91 nach Vernehmungen eine rechte Gewaltwelle prognostiziert. Bei einem Lagevortrag vor Kräften von Bund, Ländern und Verfassungsschutz bin ich damit absolut durchgefallen. Die sagten: Der Ostklub übertreibt alles. Die BKAler aus dem Westen wollten mir erzählen, dass es kein Rechtsextremismus im Osten gegeben hätte. Zum Beweis hatte ein Kollege alte SED-Zeitungen dabei, in denen stand, dass es keine Neonazis in der DDR gebe.

Ein halbes Jahr später war das Pogrom von Lichtenhagen …

Ich habe nie verstanden, warum die das Problem nicht angingen, sondern immer nur kaschierten. Die haben Morde nicht Morde genannt. Und was ist denn bitte das Werfen von Brandsätzen auf bewohnte Häuser, wenn nicht ein Mordversuch? Unsere Polizeikapazitäten haben sie zerschlagen und Rechtsextremismus kleindiskutiert – um behaupten zu können, dass wir keine Neonazis haben. Die gleiche Kacke wie in der DDR.

War die rechte Gewaltwelle Anfang der Neunziger ein Erweckungserlebnis für die Rechte?

Das ist genau die Zeit, in der die Generation Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos aufgewachsen ist. Viele Aussteiger haben mir über diese Zeit gesagt, dass sie sich in einer nationalen Revolution wähnten. Die spürten im Volk eine starke Aversion gegen Migration – quasi einen völkischen Kern. Darauf wollten sie mit Gewalt und Ideologie aufbauen.

Würden Sie die Lage aktuell ähnlich einschätzen?

Nicht ganz, aber es gibt eine starke Analogie, den Glauben, dass es einen rassisch-ethischen Kern und darauf aufsetzend ein urgedenkliches Deutschtum gäbe, das nun historisch zur Disposition stünde und in einem Endkampf zu verteidigen sei. Diesen Glauben gibt es nicht nur in originalen und organisierten Nazikreisen.

Die wenigen Migranten in der DDR waren Gastarbeiter aus sozialistischen Bruderländern, die aber zumeist in separaten Wohnblöcken kaserniert waren. Gab es während der DDR vielleicht zu wenig Kontakt zu Menschen mit Migrationsgeschichte?

Viele Faktoren: Es gab Kommunikationsarmut in die Ferne. Gleichzeitig waren Kategorien wie Heimat, Familie und Lebensidentität sehr wichtig im ausdrücklichen deutschen Sozialismus. Niemand in der DDR hat gegen völkische Ideen gewettert. Die geschichtlichen Rahmenzählungen fußten auf nationalistischem Gedankengut und der Idee vom besseren Deutschland. Chauvinistische Attitüden gab es auch: etwa den Polen gegenüber.

Berlin, Alexanderplatz 1990

Wie ist der aktuelle Rechtsruck mit Blick auf die Neunziger einzuordnen?

Meine These: Pegida gab es schon 1990 – der rechte Teil der friedlichen Revolution. Ich war 89/90 viel in Dresden, habe da Ermittlungen zu Übergriffen von Rechten geführt. Wenn ich mir Pegida heute anschaue, erkenne ich da vieles wieder. Damals konnte die Allianz für Deutschland mit Helmut Kohl diese Kräfte binden. Nachdem die blühenden Landschaften ausblieben, wurde der Systemverdruss groß.

Wenn Sie sich so gut in Szene und den Köpfen auskannten: Warum sind Sie kein Polizist mehr?

Mein Dienst hat geendet nach einem Großkonflikt mit Beendigung der Abteilungsleitung für Staatsschutz der neuen Bundesländer, auf den ich im Detail nicht eingehen möchte. Es drehte sich wie im Osten um die Nazifrage, die geleugnet wurde. Ich hatte zeitgleich ein Angebot beim Institut für Sozialpädagogik in Frankfurt am Main. Dort konnte ich das Nazi-Feld wissenschaftlich und praktisch begleiten.

Das mündete schließlich im Zentrum für Demokratische Kultur (ZDK) als Jugendhilfeträger – unter anderem für Ihr Aussteiger-Programm Exit. Wie viele Nazis sind mit Ihrer Hilfe ausgestiegen?

Das ZDK gibt es seit 1997. Wir machen Exit jetzt seit 20 Jahren und haben 750 Neonazis zum Ausstieg verholfen. Nur 16 Personen sind in irgendeiner Form gekippt und sind entweder in den Rechtsextremismus zurückgegangen, „Kreuzritter“ oder etwa Islamisten geworden. Das ist ideologisch nicht so weit weg. Dabei gibt es Personen, die innerlich Radikale blieben und heute auf harte „Antifa“ machen, keine Zierde derselben.

Apropos Ausstieg: Wie war eigentlich Ihre Perspektive auf den Mauerfall?

Als ich in dieser Nacht Menschen auf der Mauer tanzen sah, dachte ich: Das System ist jetzt kaputt. Zuvor hatten viele noch die Hoffnung, dass man den Sozialismus emanzipatorisch neu aufbauen kann – weg vom Post- und Alt-Stalinismus. Aber mit dem Tag war diese Art vom ökonomischen Dritter-Weg-Modell endgültig begraben. Die Masse war nicht für einen demokratischen Sozialismus zu begeistern. Alle Hoffnungen darauf sind für mich an dem Tag zu Ende gegangen.

Quelle: https://taz.de/Exit-Gruender-ueber-Neonazis-in-der-DDR/!5665867/

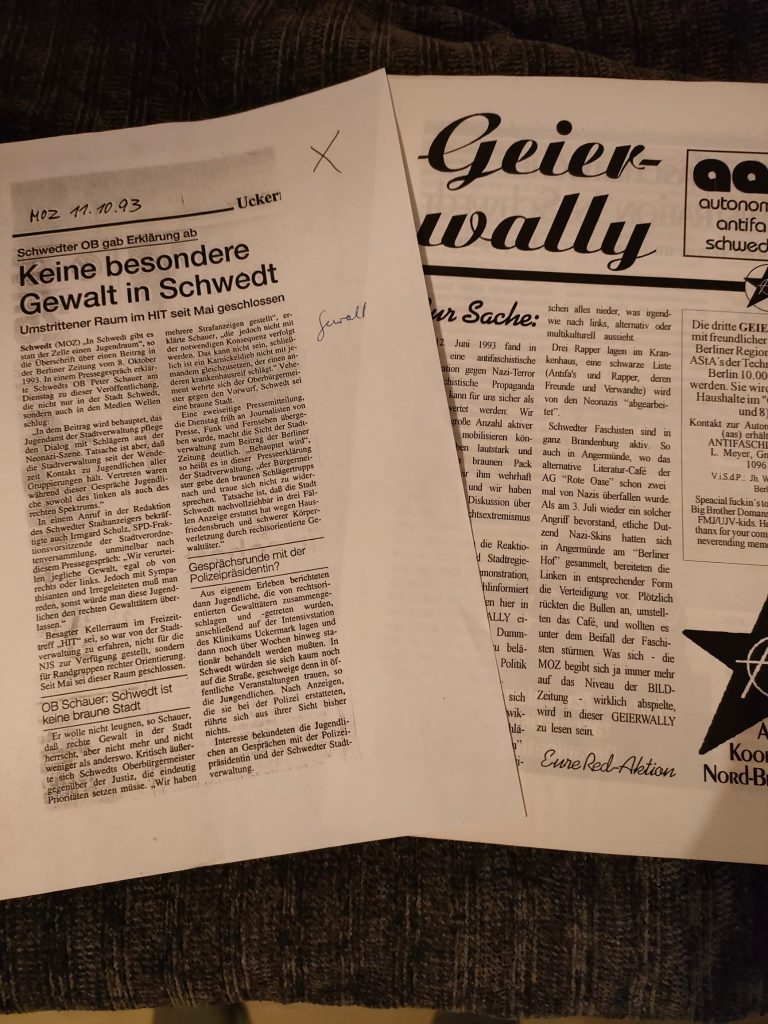

Recherchebroschüren Rechtsextremismus in der Uckermark

In den 1990er Jahren haben viele verschiedene antifaschistische und antirassistische Gruppen und Initiativen dazu beigetragen, dass das Klima in den neuen Bundesländern nicht endgültig in Richtung Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt kippte.

Ohne ihr Engagement sähe es in Brandenburg oder Thüringen heute anders aus.

Wir dokumentieren die Recherchebroschüre aus der Uckermark aus dem Jahr 2000 über die dortige Neonaziszene, aber auch eine hilflose Zivilgesellschaft:

Direktlink zum PDF: Recherchebroschuere

Webdoku: GEGEN UNS - Baseballschlägerjahre in der Uckermark

Die Baseballschlägerjahre gab es auch in der Region, wo einige Menschen aus unserem Verein herkommen: der Uckermark.

Gemeinsam mit der Filmemacherin Julia O. und der Opferperspektive Brandenburg haben wir diese Zeit aufgearbeitet, ein Archiv aufgebaut, Interviews gegeben und viele, viele alte Erinnerungen ausgetauscht.

Entstanden ist eine sehenswerte Webdoku über rechtsextreme Gewalt und Hegemonie - aber auch unsere Gegenwehr in Angermünde, Schwedt und Prenzlau.

Nicht - rechte Jugendliche, Punks, Antifas, HipHopper und Geflüchtete haben sich Räume erobert, sie verteidigt und eine andere, solidarische Welt ausprobiert und gelebt - allen schlimmen Angriffen zum Trotz.

Heute haben wir uns im Projekthaus Potsdam wieder gefunden: In unserem gemeinsamen Hausprojekt, einen Verein, der immer noch antirassistische Bildungsarbeit macht, mit Bethi, die mit ihrem Verein Women in Exile hier ihren Sitz hat, mit der Opferperspektive Brandenburg, die natürlich hier in unser Haus gehört. Hier findet Ihr den Trailer, die Webdoku und viele Informationen zu diesem wichtigen Kooperationsprojekt.

Link zur Webdoku: https://gegenuns.de/uckermark/

Link zum Trailer: https://vimeo.com/547415144

Analyse: Rechtsextreme Hegemonie und Gewalt in den 1990er Jahren

Vortrag und Buchartikel: „Ostdeutsche Kommunen und ihr Umgang mit Rechtsextremismus und Rassismus“

Gartz ist eine sehr kleine Stadt im Nordosten der Uckermark. Gartz ist für die Uckermark etwas Besonderes. Gartz hat ein Bündnis gegen Rechtsextremismus. Mit Angermünde sind dies die einzigen beiden regionalen Bündnisse in der Uckermark. Grund genug für uns, Gartz für Interviews für die 2. Recherchebroschüre „Auf der Suche nach der Zivilgesellschaft“ zu besuchen.

Das Beispiel Gartz ist in vielerlei Hinsicht interessant. Das Bündnis wird vor allem von zwei Einzelpersonen getragen, einer Frau aus der CDU und einem Mann von der PDS. Das weißt schon auf Tatsache hin, die durchaus verallgemeinert werden kann: Die Zuordnungen zu Parteien sind in den neuen Bundesländern meist beliebig auswechselbar – insbesondere, wenn es darum geht, wie mit Rechtsextremismus umgegangen werden soll.

Es kommt eindeutig auf das Engagement Einzelner an, die in ihrer Partei dabei eher Minderheitenpositionen vertreten. Die SPD wird in Gartz vor allem vom ehemaligen Jugendamtsleiter der Nachbarstadt Schwedt vertreten, der in seiner Schwedter Amtszeit Räume an die Nationalistische Front vergab, die Gruppe extrem gewalttätiger Rechtsextremisten gleich durch vier AGAG (Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt des Bundes) betreuen ließ und antirassistische Straßenfeste als linksextremistisch bezeichnete. Als Anfang dieses Jahres (2001) die NPD einen Infostand anmeldete, rief das Gartzer Bündnis zu Protesten auf und wandte sich auch an uns um Unterstützung. Unsere gemeinsame Aktion mit Mülltüten und Faschingszeug war ein voller Erfolg. Die NPD – Kader zogen entnervt ab und rechte Jugendliche ließen sich erst durch viele böse Telefonate zum Stand locken, ohne allerdings was zu tun. In der folgenden Stadtverordnetenversammlung flogen dann die Fetzen. Die SPD meinte, die NPD sei eine legale und demokratische Partei und eine solche Aktion eine Provokation und extremistisch. Im Gartzer Bündnis, so erfuhren wir später, sind vor allem staatliche Institutionen vertreten. Eine ganz wichtige Säule im Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus sei der BGS (Bundesgrenzschutz, heute Bundespolizei). Dieser hat sich in Gartz sogar an der Aktion Noteingang beteiligt. Während uns schon bei der Vorstellung, ein Flüchtling würde den vom BGS angebotenen Noteingang tatsächlich nutzen, Angst wurde, war dies im Bündnis überhaupt kein Thema. Es war, als redeten wir in verschiedenen Welten.

Gartz ist überhaupt nichts Besonderes.

Nicht die Kreisparteitage der NPD im örtlichen Kulturhaus, nicht die rassistischen Sprüche und Nazisymbole 13 – jähriger Schüler in der deutsch – polnischen Schule und auch nicht das verzweifelte und trotz alles Anpassung isolierte Bemühen einzelner zivilgesellschaftlicher engagierter Menschen.

Es ist eher so, dass sich im kommunalen Rahmen in Ostdeutschland viel deutlicher die gesellschaftliche Realität widerspiegelt, als in Wahlresultaten oder der überregionalen Medienöffentlichkeit. Wir haben deshalb in den letzten Jahren versucht, die Situation in der Uckermark sehr konkret zu untersuchen und zwei Broschüren geschrieben, welche die Ergebnisse der Analyse darstellen (Verein Pfeffer & SalZ: „Denn wir wissen, was sie tun“ / 2000, „Auf der Suche nach der Zivilgesellschaft“ / 2002).

Aber es geht eigentlich nicht um die Uckermark. Ob in Saalfeld, Bernsdorf, Dessau, auf Usedom, in der Lausitz, im Muldetalkreis, Zwickau oder Sömmerda – die Uckermark ist im Osten Deutschlands überall! Viele werden beim Lesen und Nachdenken den gleichen Satz sagen: „Ja, das kennen wir!“. Wir kennen die Situation, dass kommunale politische Entscheidungsträger das Thema nicht benennen wollen, von Gewalt und Extremismus reden, als ob linke Jugendliche oder Flüchtlinge in der Kleinstadt XYZ jemals gewalttätig versucht hätten, die freiheitlich – demokratische Grundordnung zu beseitigen. Wir kennen die Situation, dass für die Täter tausend Erklärungen und Entschuldigungen gesucht und gefunden werden, es für sie Jugendprojekte, Gerichtshilfe, Ausbildungsplätze, Sportwettkämpfe gibt, während die Opfer eigentlich selbst schuld sind, wenn sie so aussehen (SPD – Mitarbeiterin im Jugendamt zu jungen Punks 1993 in Schwedt: „So wie ihr ausseht, ist es ja kein wunder, wenn die Rechten euch angreifen.“). Erst recht, wenn es sich um Flüchtlinge handelt, die ja auch „nachts um 22.00 Uhr nicht mehr auf der Straße zu suchen haben“, wie es der Spremberger Bürgermeister nach der tödlichen Hetzjagd von Guben so schön ausdrückte. Wir kennen die Situation, dass Schulen, Vereine oder Wohlfahrtsverbände Rechtsextremismus dadurch bekämpfen wollen, indem sie ein paar „Schwarze“ zum Trommeln einladen, wenn sie noch ein paar Bananen und andere typisch afrikanische Lebensmittel mitbringen können, wäre dies wohl der erste Schritt zu einer weltoffenen, toleranten Gesellschaft.

Ich will die Situation anders und mit Hilfe einiger Thesen beschreiben:

- Rechtsextremismus und Rassismus sind im Osten Deutschlands Alltagserscheinungen. Nicht selten dominieren diese Werte und ihre Umsetzung das gesamte gesellschaftliche Klima in konkreten Regionen (Volks – und Dorffeste/ subkulturelle Musikszenen/ Vereine/ Fußballvereine).

- Die gesellschaftliche Debatte zu Rechtsextremismus im Sommer („Aufstand der Anständigen“) ist nicht in Kommunen und Regionen Ostdeutschlands angekommen. An den kommunalen Entscheidungsträgern, den gesellschaftlichen Institutionen, Medien und der Mehrheit der Menschen sind die Auseinandersetzungen weitgehend spurlos vorüber gegangen. Viele nehmen sie eher als westdeutsch geprägte und von Medien und Parteien aufgesetzte Diskussion wahr. Damit setzt sich das fort, was ich seit Jahren erlebe. Die Hegemonie rechtsextremer Werteorientierungen, zum Teil auch solcher Strukturen wird als als Normalität, nicht als Gefahr begriffen. Dementsprechend ist die Thematisierung von Rechtsextremismus in einer Region das Problem, nicht der Zustand. Bestenfalls wird ein Imageproblem konstatiert. Dort, wo in den vergangenen Jahren tatsächlich andere Wege gegangen und Strategien gegen Rechtsextremismus entwickelt worden, hat die neue Situation nur selten zu einer neuen Qualität des Engagement geführt. Vielmehr wird sich dort gefragt, was nur alle haben, denn bei ihnen ist doch so viel passiert.

- Eine Zivilgesellschaft als Gegenkraft ist bestenfalls im Ansatz und fast ausschließlich am Engagement von Einzelpersonen zu erkennen. … Um einige kurze Beispiele zu nennen: Voraussetzung für alle Gegenstrategien ist die genaue Analyse der Situation und damit zusammenhängend Informationen darüber. Damit kommt den kommunalen Medien eine entscheidende Bedeutung zu. Für die Märkische Oderzeitung / MOZ haben wir dargestellt, wie sie diese Rolle wahrnimmt und ausfüllt. Das Ergebnis ist erschreckend: Bürger*innen in der Uckermark erhalten über ihre Lokalzeitung keine umfassenden Informationen zu Rechtsextremismus in ihrer Heimatregion. Sie können durch deren Lektüre kaum die verschiedenen gesellschaftlichen Diskurse zu Ursachen, Erscheinungsformen und Gegenstrategien nachvollziehen. Ein Podium , um diese anzuregen ist die MOZ schon gar nicht. Die MOZ bietet keine eigene, deutlich demokratische, antirassistische und zivilgesellschaftliche Position an, an der sich Leser*innen orientieren könnten. Schließlich versteht sich die Zeitung trotz Ausnahmen nicht als Teil der Zivilgesellschaft gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Eine weitere wichtig und schwierige Thematik ist die die Instrumentalisierung der Gewaltdebatte. Wir haben immer wieder erlebt, wie über Gewalt gesprochen wurde, wenn es um Rechtsextremismus und Rassismus ging. Wie eine Keule tauchte der Gewaltbegriff immer wieder auf und hinterließ in der Regel inhaltliche Leere, eine vermeintliche Interessenkonvergenz und Konzeptionslosigkeit. Die Frage, ob irgendeine Aktions – oder Kommunikationsform nicht gewaltfördernd wäre dominierte zum Beispiel lange Zeit die Treffen im Angermünder Bürgerbündnis – und nicht gemeinsame Positionen gegen Rechtsextremismus. Dadurch ist lange Zeit vermieden worden, das Thema beim Namen zu nennen. Unter Gewalt konnte zur Not alles untergebracht werden: Drogen, Diebstahl, Graffiti und so weiter. Mit der Reduzierung auf den Gewaltbegriff können sich die politisch Verantwortlichen bequem zurücklehnen. Mit ihnen hat das nichts zu tun und mit der Formel, gegen Gewalt zu sein, haben sie fast alle hinter sich (2003 zum Beispiel in einer öffentlichen Veranstaltung auch den Märkischen Heimatschutz), ohne Angst haben zu müssen, tiefgründiger hinterfragen zu müssen. Und jeder, der gegen diesen Konsens verstieß, stellte sich außerhalb dieser Gemeinschaft – zum Beispiel junge Antifaschist*innen, die Naziplakate entfernten.

Trotz dieser ziemlich entmutigenden Ist – Analyse will ich versuchen, einige Ansätze für Gegenstrategien zu benennen.

- Voraussetzung für jede Gegenstrategie ist die klare Benennung der Problemlage und eine differenzierte Analyse der regionalen Situation. Das Thema, mit dem wir es tun haben heißt Rechtsextremismus. Damit geht es um weit mehr als um sichtbare Gewalttaten. Die Werte, die hier nicht nur von einer kleinen Minderheit vertreten werden, sind extrem inhuman und in ihren Ausmaßen eine Gefährdung für das demokratische Gemeinwesen insgesamt. Für die Uckermark können wir die ganze Spannbreite des rechtsextrem geprägten Alltags beschreiben, von schlichter Anpassung über Musik, Kleidung und Symbolik, Öffentlichkeit und Propaganda, Organisationsformen und natürlich von Gewalttaten. Wer dem etwas entgegensetzen will, muss dies wissen. Außerdem gehört dazu natürlich auch die Kenntnis der aktuellen Diskussion zu Ursachen und Gegenstrategien. Für die Recherchebroschüren haben wir mit sehr umfangreichen und detaillierten Fragebögen gearbeitet. Nach wenigen Wochen haben wir aufgegeben, ihn zu verwenden. Zu den meisten Debatten und Fragen, so zu Zusammenhängen von Rechtsextremismus und Kapitalismus, zur Assoziation in der DDR, zu Asylrecht, Rassismus und emanzipatorischer Jugendarbeit hatten unsere durchaus willigen Interviewpartner*innen keine Antworten.

- Wer sich die beschriebene Mühe macht und erkannt hat, wie stark rechtsextreme Werte, Kultur und Strukturen vielerorts bereits den Alltag von ostdeutschen Kommunen bestimmen, wird sich der folgenden Konsequenz kaum verschließen können: Die Auseinandersetzung muss in diesem Alltag ansetzen. Dies ist ein mühsames, aber zugleich für jeden Willigen mögliches Unterfangen. Es gilt, im Alltag rechtsextremen Äußerungen entgegenzutreten, rechtsextreme Propaganda in Form von Aufklebern und Flugblättern zu verhindern, ihren Organisationen keine Räume in Klubs oder Kneipen zu geben, Straftaten anzuzeigen, bei Bedrohungen einzuschreiten, und im Haus oder auf der Arbeit Stellung zu beziehen, wenn Rechtsextremist*innen sich breit machen. Rechtsextremistisch orientierte Jugendliche sind im Osten längst keine ausgegrenzte Minderheit mehr, wie uns oft erzählt wird. Ihre Stärke haben sie erst über die Akzeptanz und Tolerierung durch die Politik und Teile der Bevölkerung entwickeln können. Also müssen wir jetzt den umgedrehten Weg gehen. Rechtsextremist*innen und ihre Werte müssen aus dem gesellschaftlichen Diskurs ausgeschlossen werden. Mit rechtsextremen Kadern führt man keine öffentlichen Diskussionen, das verschafft ihnen nur eine weitere Plattform zur Verbreitung ihrer menschenfeindlichen Werte. Im Gegenteil, in der Kommune muss deutlich spürbar sein: Ihr seid mit euren Inhalten hier nicht erwünscht, nirgends!

- Gleichzeitig muss selbstverständlich die Auseinandersetzung mit diesen völkisch – nationalen Inhalten geführt werden. Dabei darf niemand ausgenommen werden. Wie oft habe ich in der Diskussion um rechtsextreme Werte Argumente gehört, die eine gefährliche Nähe zu diesen hatten. Sich selbst zu hinterfragen und zu qualifizieren, sich antirassistisches Denken anzueignen ist eine notwendige Voraussetzung für die Fähigkeit zur Auseinandersetzung. Der moderne ist nicht mit ein paar Schlagwörtern zu widerlegen.Dringend erforderlich ist eine klare Haltung und fachliche Position zum Recht auf Asyl und zu Menschenrechten, zu Rassismus und Demokratie. Die eigene inhaltliche Positionsbestimmung ist auch Bedingung für selbstbestimmtes Handeln. Den ständigen Verweis auf das erhoffte staatliche Handeln verhindert Zivilgesellschaft und hat im Übrigen eine gefährliche Nähe zu rechtsextremen Positionen eines starken Staates. Wir brauchen keine Videokameras, sondern Mut zum eigenen Handeln. Mit müssen an die Köpfe, jeden Tag, in jeder Situation. Mit vielen kreativen Projekten, mit eigenen deutlichen Positionen, mit Konsequenz und Mut. Neutralität gibt es hier nicht, auch nicht für Lehrer*innen und Politiker*innen. Vieles von dem, was in der Uckermark als Projekte gegen Rechtsextremismus verkauft wird, halte ich für problematisch. Ich halte wenig von den vielen einmaligen interkulturellen Begegnungen, wo Ausländer*innen als Exot*innen und Statist*innen vorgeführt werden, ich halte nicht mehr viel davon, durch türkisch, russisch, afrikanisch, indisch kochen wäre der Weg zu einer weltoffenen und toleranten Gesellschaft frei. Projekte gegen Rechtsextremismus und Rassismus müssen die Probleme beim Namen nennen, die Betroffenen zu Wort kommen lassen, langfristig wirksam sein und die Selbstorganisation der Betroffenen befördern!

- Deshalb muss auch die Jugendpolitik in den Kommunen eine völlig neue Ausrichtung erfahren. Wertneutrale Jugendarbeit für „alle offen“ gibt es nicht oder sie ist schlecht. In der aktuellen Situation brauchen wir antirassistisch ausgerichtete Jugendbildungsarbeit und die Unterstützung für emanzipatorische und nicht – rechte Jugendkulturprojekte. Die wenigen engagierten Jugendinitiativen, die gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit aktiv sind, brauchen genauso Hilfe wie Projekte, die jugendkulturelle Alternativen fördern. Antifaschistisch engagierte Jugendliche sind keine Nestbeschmutzer*innen, sondern Aushängeschilder der Kommunen! Viele Jahre waren sie die Einzigen, die oft genug unter Gefahr ihres Lebens gegen Nazis vorgegangen sind. Deshalb heißt Unterstützung nicht nur Geld – das auch! – sondern vor allem Anerkennung als gesellschaftliche Kraft mit eigenen Ansprüchen und Aktionsformen.

- Dann können solche antirassistisch und antifaschistisch ausgerichteten Jugendinitiativen endlich auch eine gleichberechtigte Rolle in kommunalen Bündnissen gegen Rechts spielen. Diese Bündnisse müssen alle Partner*innen einbeziehen, die glaubhaft und aktiv gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit sind. Das heißt einerseits, es hat aus meiner Sicht keinen Sinn, Parteien und Organisationen aufzunehmen, die nur mitmachen, weil es gerade Mode ist, aber in der Realität nichts tun oder gar selbst eine rassistische Politik betreiben. Das bedeutet übrigens nicht, dass Einzelpersonen aus diesen Organisationen nicht eine wichtige Rolle spielen können wie die Ausländerbeauftragte des Landkreises Barnim, die auch CDU – Mitglied ist. Eine wirksame Arbeit ist nur möglich, wenn sich solche Bündnisse auf einen Minimalkonsens und auf eine gemeinsame Arbeitsgrundlage einigen. Gegen Rechtsextremismus demonstrieren und eine Unterschriftensammlung gegen Flüchtlingen machen (CDU in Prenzlau 2000) passt eben genauso wenig zusammen wie öffentlich rechtsextreme Gewalt verurteilen und dann mit NPD – Vertretern über nationale Jugendklubs verhandeln (SPD in Angermünde 2000). Andererseits wird es nötig sein, verschiedene Positionen zu Ursachen und Gegenstrategien zuzulassen, Menschen, die Rechtsextremismus und Kapitalismuskritik zusammenführen, gehören genauso rein, wie solche, die Weltoffenheit und Toleranz aus einem liberalen oder christlichen Verständnis leben. Wichtig ist die Diskussion darüber und die Akzeptanz daraus erwachsender unterschiedlicher Aktionsformen. Gegen einen NPD – Aufmarsch haben Gottesdienste genauso Berechtigung wie Blockaden oder laute Rockmusik. Genau da haben wir übrigens die Grenzen gespürt: Eine solche Diskussion würde das Bündnis in Angermünde sprengen, meinte ein Vertreter der Stadt und hatte damit wohl Recht. Andererseits bleibt so alles beim Alten – die kommunalen politischen Eliten legen die gesellschaftlichen Positionen fest und stehen allem Engagement außerhalb ihrer Kreise misstrauisch gegenüber.

- Gewalttaten gegen Minderheiten werden noch so gute Gegenstrategien nicht völlig verhindern können. Aber es muss endlich Schluss sein mit dem Verständnis für die Täter*innen. Wir brauchen endlich eine Opferperspektive, wie eines der besten Projekte gegen Rechtsextremismus in Brandenburg heißt. Opfer solcher Gewalttaten brauchen unsere ganze Solidarität und Unterstützung. Öffentliche und symbolische Solidarität sind genauso gefragt wie wie materielle Unterstützung und alle Formen der Integration in die kommunale Gesellschaft. Das heißt aber auch, Flüchtlinge als als die am meisten betroffene Opfergruppe gehören in die Mitte der Gesellschaft und alle Gesetze, die sie diskriminieren und ausgrenzen abgeschafft. Auch kommunal gibt es dabei entgegen vieler Beteuerungen viel Spielraum: Wohnungen statt Heime mitten im Wald, Bargeld statt Gutscheine, kostenlose Bildung und kulturelle Freiräume. In der Uckermark hat ein Ausschuss „Tolerante Uckermark“ tatsächlich eine Kreistagsbeschluss zur Abschaffung des Gutscheinsystems auf den Weg gebracht. Aber das ist eine Ausnahme. Im Gegenteil, seit 2001 hat sich die Situation von Flüchtlingen noch einmal verschärft. Der Bundesgrenzschutz (heute Bundespolizei) kontrolliert noch stärker, es gibt keine Urlaubsscheine mehr, die Angriffe gegen Flüchtlinge vor allem arabischer Herkunft haben noch einmal zugenommen. Wenn Kommunen hier nichts tun, ist ihr Kampf gegen Rechtsextremismus nicht wirklich glaubhaft.

- Wir brauchen einen breiten öffentlichen Diskurs! Rechtsextremismus muss raus aus dem Geheimnisvollen und Angstvollen. Es ist nicht imageschädigend, Täter*innen Strukturen und menschenfeindliches Handeln öffentlich zu benennen. Es ist der einzige Weg, den Menschen die Gefahr deutlich zu machen und Gegenkräfte zu ermutigen. Dafür müssen die lokalen Medien endlich eine andere Rolle spielen. Sie haben nicht nur eine Funktion als Übermittler der Polizeimeldungen, sondern sie müssen sich als Teil der Zivilgesellschaft begreifen. Neutralität ist schon gar nicht angebracht. Erst, wenn jede/r weiß, der Zeitungskiosk der Nazizeitungen verkauft, wird öffentlich gemacht, der Schülersprecher, der Nazipropaganda verteilt wird genannt, die Eltern, die es zulassen, der der Sohn/ die Tochter zu Hause ein NPD – Büro betreiben werden darauf angesprochen, erst dann wird ein öffentliches Problembewusstsein geschaffen. Das verlangt natürlich die genannten eigenen Positionen und den Mut, diese öffentlich zu vertreten. Aber, wenn dies endlich Vile tun, schützt es auch Einzelne.

- Wir müssen begreifen, dass es sich bei der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit nicht um Eines der vielen kommunalen Probleme handelt. In diesem Thema bündelt sich eine Entwicklung in Ostdeutschland, die Zukunft in Frage stellt. Ob weiter engagierte, kreative und weltoffene Jugendliche abwandern, ob weiter kaum fremde Investor*innen in die Region kommen, ob sich weiter viele Menschen aus Politik und Gesellschaft raus halten und statt dessen nach einem starken Staat rufen, ob weiter ein Klima von Angst, Anpassung und Resignation herrschen soll und ob irgendwann aus Mangel an Opfern jede(r dran sein kann, kommunale Politik muss jetzt eine Antwort darauf finden.

Deshalb würde ich gern zum Abschluss ein Thema ansprechen, das aus meiner Sicht das gesellschaftliche Klima vor Ort ganz stark bestimmt, auf der anderen Seite wie kaum ein anderes emotional besetzt ist und sicher auch Widerspruch ernten wird.

Ich bin der Ansicht, dass die Hegemonie rechtsextremer Werte im Osten eine Menge mit der Sozialisation in der DDR und der fast völlig fehlenden Auseinandersetzung mit der individuellen Geschichte und Verantwortung aus dieser Zeit zu tun hat. Dieses Misstrauen allen Fremden gegenüber, diese ständigen Forderungen danach, dass endlich wieder Ordnung und Disziplin bei der Jugend einziehen mögen, diese Unfähigkeit, selbstbestimmt zu Handeln und die Hoffnung, dass der Staat doch endlich wieder mit voller Härte eingreifen möge und die Resignation und Wut, wenn das so nicht passiert und schließlich die Ablehnung von Demokratie und Menschenrechten – all dies bestimmt viel mehr das Klima in den ostdeutschen Kommunen, als es Viele wahrhaben wollen.

Und es hat eine Menge mit unserem Thema zu tun – heute mehr denn je.

Holger Zschoge

aus einem Vortrag bei einer Konferenz von MOBIT Thüringen 2001

veröffentlicht im Buch „Tut was! Strategien gegen Rechts“ Papyrossa Verlag, 1. Januar 2001

Kursiv: Aktualisiert und korrigiert 2020

Archiv Baseballschlägerjahre

Bei den vielen ganz persönlichen Erlebnissen in den Baseballschlägerjahren haben wir eine Unmenge an Informationen und Materialien über diese Zeit gesammelt.

Jetzt haben wir diese in einem eigenen Archiv zusammengetragen und stellen sie Nutzer*innen für wissenschaftliche und journalistische Recherchen, für die wichtige Auseinandersetzung mit der Geschichte des Rechtsextremismus in Ostdeutschland zur Verfügung.

Die besondere Stärke dieses Archivs ist ihre Konzentration auf eine konkrete Region in Brandenburg - die Uckermark und vor allem die Kleinstadt Angermünde.Hier und in Schwedt gab es in den 1990er Jahren schwere rechstextreme Gewalttaten, eine rechtsextreme Hegemonie, aber eben auch antifaschistischen Widerstand und subkulturelle Alternativen. Diese Menschen haben alles gesammlt, was heute in dem Archiv zu finden ist:

- Filme, auch vom Lokalfernsehen

- Viele Bilder, auch von rechtsextremen Demonstrationen

- Aufkleber, Flyer, Plakate der Szene

- Alle wichtigen Broschüren aus der Zeit - zum Märkischen Heimatschutz und anderen

- Zeitungsartikel und Berichte, lokal und überregional

Dazu kommt eine Geschichte: Junge Menschen, die diese Zeit erlebt haben, sich gewehrt und organisiert haben, einen Weg gegangen sind, der unter anderem im Projekthaus Potsdam und dem Verein INWOLE mündete.

Ihr könnt all das nutzen.

Bisher haben wir nur einen kleinen Teil digitalisiert.

Deshalb ist es am Besten, ihr meldet Euch bei uns und wir vereinbaren eine geschützte Einsicht.

Kontakt: info@foerderverein-inwole.de